ハムスターの視力の特徴と見えている世界

ハムスターは私たち人間とは異なる世界を見て暮らしている小動物です。その独特な視力の特徴や見え方について知ることは、より良い飼育や接し方に役立ちます。

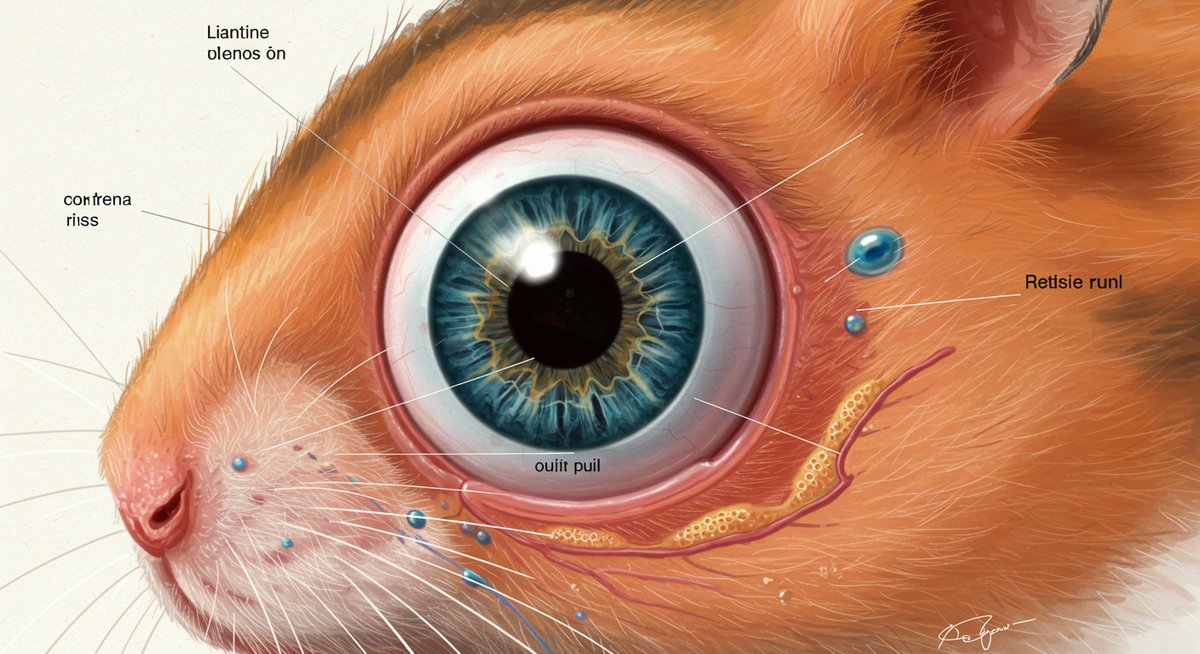

ハムスターの目は近眼である理由

ハムスターの目は、もともと近くのものしかはっきりと見えない「近眼」です。野生のハムスターは地面のすぐ近くで活動し、遠くの危険を察知するよりも、手元にあるエサや障害物を見分ける能力が重要でした。そのため、遠くを見る力はあまり発達していません。

また、目の構造自体が遠くを見るのには向いていないため、飼い主が少し離れた場所から手を振っても、きちんと認識できないことがあります。飼育下でも、目の前にあるものやすぐ近くの動きに敏感に反応しますが、遠くの出来事に対しては反応が薄いことが多いです。

夜行性動物としての視覚の役割

ハムスターは夜行性動物として知られています。つまり、夜や薄暗い時間帯に活発に活動する性質を持っています。このため、目は明るい場所よりも暗い場所で物を見分けやすくなっています。目の中には、暗い場所でもわずかな光を効率よくキャッチする仕組みがあり、弱い光の中でも障害物やエサを探せます。

しかし、明るい昼間には強い光をまぶしく感じることが多く、視界がぼやけたり、落ち着かなくなることもあります。そのため、飼育環境ではケージを直射日光の当たらない場所に置くなど、ハムスターが過ごしやすい明るさを意識することが大切です。

人とハムスターの見え方の違い

人間とハムスターでは、ものの見え方が大きく異なります。人はさまざまな色や形、遠近感をしっかりと認識できますが、ハムスターの視力はこれと比べてかなり制限されています。たとえば、ハムスターは細かい色の違いを区別するのが苦手で、全体的にぼんやりとした白黒に近い世界を見ていると考えられています。

また、立体的な奥行きや遠くにある物体を認識する力もあまり強くありません。そのため、高い場所や段差をうまく判断できず、誤って落下する危険もあります。飼い主はハムスターの「見え方」を理解し、ケージ内や遊び場を工夫することが大切です。

\買う前にチェックしないと損!/

最大70%OFF!今だけ数量限定クーポンでペットとの生活をもっと楽しく

ハムスターの感覚器官と飼い主への認識

視力に頼らないハムスターは、ほかの感覚を発達させて周囲の情報を集めています。それが飼い主との信頼関係や日々の行動に大きく影響します。

嗅覚や聴覚が発達している理由

ハムスターはもともと過酷な自然環境で生活してきた動物です。そのため、視力に頼らずとも安全に暮らせるよう、嗅覚(においをかぐ力)や聴覚(音を聞く力)が強く発達しました。特に嗅覚は、エサの場所や仲間の存在、外敵の気配を感じ取るのに役立っています。

聴覚も優れており、人間には聞こえないほど高い音や小さな物音にも敏感です。たとえば、飼い主がケージに近づいたときの足音や服の擦れる音にも反応します。このように、視力だけでなく、においや音から多くの情報を得て日常生活を送っています。

飼い主の判別は匂いと音がカギ

ハムスターが飼い主を覚えるとき、最も頼りにしているのは視力ではありません。主に匂いと音を手がかりにしています。たとえば、飼い主の手や衣服についた独特の匂い、声や足音など、毎日接するうちに「安心できる存在」として認識するようになります。

毎回同じタイミングでエサをあげたり、やさしく声をかけたりすることで、ハムスターは徐々に飼い主に慣れていきます。無理に触ったり、いきなり大きな音を出さないように注意することで、不安を与えず信頼関係を築けます。

触覚やひげの働き

ハムスターの顔には長くてピンとしたひげが生えています。このひげは、触覚を補う大切な役割を持っています。暗闇の中や視界が悪い環境でも、ひげを使って周囲の物体に触れ、距離や形を感じ取っています。

また、床や壁、エサ皿などにひげが軽く当たることで、障害物の有無や空間の広さを判断できます。そのため、ケージ内を探索するときや、巣箱の中で動き回るときも安心して行動できます。ひげが抜けたり、切れてしまった場合は、行動がぎこちなくなることがあるので注意が必要です。

中が良く見えて、お手入れも楽々!

広々空間でハムスターも、のびのび快適な生活ができます。

ハムスターの種類ごとの特徴と視力の違い

ハムスターにもさまざまな種類があり、体の大きさや毛色だけでなく、視力や感覚の特徴にも違いがあります。それぞれの違いを知ることで、より適した飼育ができます。

ゴールデンハムスターとジャンガリアンハムスターの比較

ハムスターの中でも代表的な「ゴールデンハムスター」と「ジャンガリアンハムスター」には、体格や性格だけでなく、感覚の発達にも違いがあります。ゴールデンハムスターは体が大きめで、比較的温和な性格です。一方、ジャンガリアンハムスターは小柄で活動的です。

視力に大きな差はありませんが、ゴールデンハムスターのほうが落ち着いて行動しやすいため、視界が悪くてもパニックになりにくい傾向があります。ジャンガリアンハムスターはちょこまかと動き回るため、障害物などにぶつかりやすいことも。飼育環境では、どちらの種類も段差や急な坂道を避ける工夫が大切です。

| 種類 | 体の大きさ | 性格 |

|---|---|---|

| ゴールデンハムスター | 大きい | おだやか |

| ジャンガリアンハムスター | 小さい | 活発 |

赤目のハムスターが持つ視覚的特徴

赤目のハムスターは、毛色や目の色が特徴的な品種です。一般的に、赤目のハムスターは黒目や普通の目のハムスターよりも光に敏感な傾向があります。これは、赤い目が光を通しやすく、強い光でまぶしさを感じやすいためです。

そのため、赤目のハムスターは特に直射日光や強いライトを避けるよう環境を整える必要があります。明るい部屋よりも、やや暗めの静かな場所のほうがリラックスして過ごせます。飼育の際は、カーテンやケージカバーなどを使って、光の調節に配慮しましょう。

立体視や色の感じ方の違い

ハムスターは立体視(奥行きを感じる力)があまり発達していません。これは両目が顔の横にあるため、左右の視界が広い代わりに、立体的な距離感をつかむのが苦手だからです。そのため、高い所や段差のある場所での行動には注意が必要です。

色の感じ方についても、人間のように多くの色を見分けることはできません。主に白や黒、青系統の一部だけをうっすらと認識できると考えられています。エサ皿やおもちゃの色を派手にしても、ハムスターには大きな違いが分からない場合が多いです。視力よりも匂いや音、触覚を重視した環境作りが大切です。

安全な飼育環境と視力を考えた注意点

ハムスターの視力の特徴を踏まえた上で、安全で快適な生活環境を整えることが大切です。日々のちょっとした工夫が、健康で安心できる暮らしにつながります。

ケージや遊び場のレイアウトで気をつけること

ハムスターのケージや遊び場を作る際には、見えにくさを考慮して配置することが大切です。段差のある場所や斜面、高すぎる足場は避け、平坦な床や低いステップを選ぶことで、事故を防ぎやすくなります。

また、エサ皿・水飲み場・巣箱などの位置はいつも同じにしておきましょう。場所が頻繁に変わると、ハムスターは混乱してしまうことがあります。さらに、ケージ内の飾りやトンネルは角が丸く、滑りにくい素材のものを選ぶと安心です。

落下事故や怪我を防ぐポイント

視力が弱いハムスターは、段差や高い場所から落ちてしまう事故が起きやすいです。ケージの2階建て構造や高台に登れるおもちゃを設置するときは、落下防止の柵やガードをつけるようにします。

また、床材は柔らかくクッション性のあるものを選ぶと、万一落下した場合でも衝撃を和らげられます。ケージの外で遊ばせる場合にも、家具の隙間や段差、コード類など危険な場所に近づけないよう十分に注意しましょう。

目の病気や異変に気づくためのチェック

ハムスターの健康を守る上で、目の状態を日ごろから観察することも重要です。目やにや涙が多い、目が赤く充血している、まぶたが腫れているなど、いつもと違う様子が見られた場合は、早めに対処が必要です。

元気がない、エサを食べにくそうにしているときも、目の異常が原因となっている場合があります。異変に気づいたときは、無理に触らず、動物病院に相談するのが安心です。健康チェックの一環として、毎日短時間でも目元の様子を見守ることが大切です。

まとめ:ハムスターの視力を理解して快適な暮らしをサポートしよう

ハムスターは人間とは違った見え方をしながら、嗅覚や聴覚、触覚を頼りに日々を過ごしています。その特性を理解して接することで、より安心で快適な生活をサポートできます。

視力が弱いからこそ、レイアウトや環境づくり、日常の声かけや健康チェックが重要になります。ハムスターの個性や特徴を大切にしながら、安全で穏やかな毎日が送れるよう心がけていきましょう。

\買う前にチェックしないと損!/

最大70%OFF!今だけ数量限定クーポンでペットとの生活をもっと楽しく